こんな悩みありませんか?

- 求人広告に50万円も払ったのに応募がない…

- 人材紹介に100万円も払ったのにすぐ退職された…

- 良い人が応募してこない…

- ハローワークじゃ人が集まらない…

- 欠員補充にいつも追われている…

- 残ったスタッフが疲弊してきた…

- 社長の右腕がなかなかとれない…

- 自分で動くスタッフがほしい…

- ナンバー2に社内を取り仕切ってほしい…

- 新事業をやりたくても人が足らない…

このような悩みを解決する為の7つのステップを以下にご案内します。

①3年後のナンバー2を今から採るべき理由

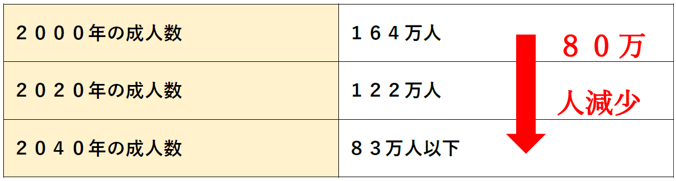

【人口減少社会】

一番大きな理由は、人口減少、少子化です。2000年の成人数が164万人に対し、2020年の成人数は122万人で約40万人も減っています。しかも2040年の成人数の予測は83万人以下とされています。

【300人未満の中小企業は採用しにくい】

2020年の新卒求人倍率は大企業0.42倍に対して中小企業(300人未満)8.62倍となっており、中小企業は人材を獲得しにくい状況となっています。

参考:リクルートワークス研究所2020年新卒採用資料を基に作成

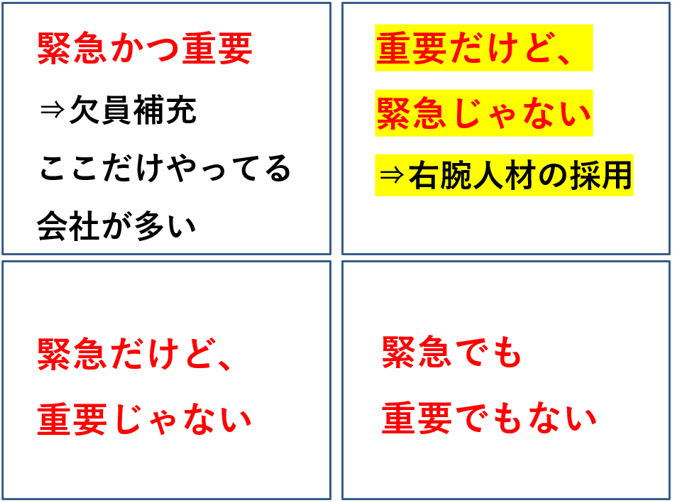

【みんな「緊急かつ重要な」採用ばかりして失敗している】

中小企業は、常に「人材の採用定着」に課題をかかえています。

というのも、「社員が退職⇒あわてて欠員補充⇒少ない中から急に採用しているからミスマッチがおきる⇒早期離職⇒また求人⇒社員疲弊」の負のループにおちいっているからです。

「重要だけど緊急じゃない採用」をやろう

未来の事業展開を考えたときに、やるべきは「重要だけど緊急じゃない採用」です。

これは「今スグ人が足りないわけじゃないけど、求人はだしておいて、良い人がいたら採ろう」といった

スタンスでやることが大切になります。

「3年後の組織図」に必要な人材を今から採る!

求人はあせってやるからミスをするので、今から「3年後の組織図」に必要な人材募集していきましょう。

② 「採用コスト」が高いの解決策

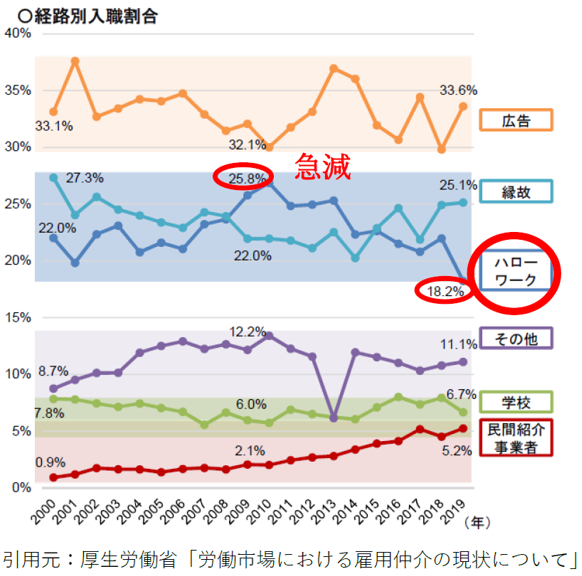

【ハローワークでは人が集めにくくなった】

スマホの普及でハローワークには行かず、スマホで「営業 求人 浜松」といった検索をして仕事を探すようになったからです。

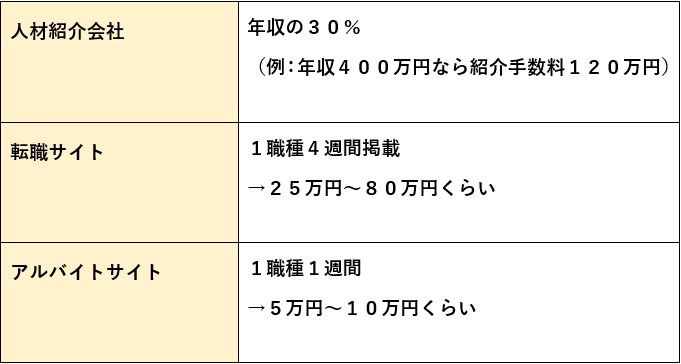

【人材紹介会社・求人広告は高い】

人材紹介会社:年収の30%(年収400万円なら紹介料120万円)

転職サイト(正社員):25万円~80万円(1職種4週間掲載の目安)

アルバイトサイト:5万円~10万円(1職種1週間掲載の目安)

【いま一番求人が集めやすいのはindeed】

なぜなら、スマホで求人検索をした時に一番上位に表示されるからです。

【indeedとは】

「仕事探しは、indeed♪」というCMのフレーズでおなじみの求人情報に特化した

検索エンジン(世界1位)。

「浜松 営業 求人」といった検索をgoogleやyahooですると、

ほぼ一番上位に表示されるサイト(無料・有料を問わずあらゆる求人情報を網羅しており、

indeed内で求人検索ができるようになっている)

月間約4300万アクセスをほこる世界ナンバー1サイト

【自社採用サイト×indeedが最強】

自社採用サイトは、ハローワーク等と違い、求人原稿のフォーマットが自由なため、求人原稿を自由に魅力的に書くことができる。魅力的な求人原稿をindeedに掲載すればコスパ良く求人が集められます。

電子書籍プレゼント

ここまでお読みいただきありがとうございました!

今まで記載された7つのステップの詳細を記載した電子書籍を無料でプレゼントさせていただきます。採用にお悩みを抱えている事業所様は是非お問合せフォームよりお申し込み下さい。

③「応募が来ない」の解決策

【Googleで検索して自社の求人を見つけられないなら、応募は来ない】

そもそも「自社が求人していること」を、求職者に認知してもらわない事には、応募が集まるわけがない。だからこそ、indeedを中心に露出を増やし、求職者に認知してもらうようにするのが大事となります。

【検索をすればライバルがわかる】

indeedで検索すれば、どのくらい求人のライバルがいるのか、どこが求人しているのか、給料・労働時間・休日等の労働条件はどうかライバルとの比較をしてみましょう。

【どんな人が欲しいかを明確にしないと良い人は来ない】

「どんな仕事をお願いするのか」「どんなキャリアの人がいいのか」「年齢・趣味・居住地・家族構成等」とにかく具体的に欲しい人材を書き出してみましょう。

【求職者目線にたって求人原稿を書く】

「急募」なんて書いていてはダメ!採用側の事情ではなく、求職者目線で「気になる事」「疑問に思う事」を徹底的に書きこみましょう。

とにかく具体的に!検索を意識して求職者が調べるキーワードを自然にいれこむ!

なんで事業をやっているのか(Why)を伝え、求職者の心を動かすことが大切です。

④「面接にきてもらえない」の解決策

【応募がきたら3分以内に電話をする】

今の求職者はスマホで仕事を探している人が多いので、応募後すぐに電話をすれば、スマホを手にもっていて一番求職者の気持ちが盛り上がっている時のため、コンタクトを取れる確率が高まります。とにかくライバルよりも早く接触することを心掛けましょう。

【電話がつながらない時はSMS(ショートメッセージ)】

普通のメールだと、他のたくさんのメールに埋もれてしまう可能性がありますし、人によってはあまり頻繁に確認しなかったりします。それに対し、SMS(ショートメッセージ)なら、携帯電話に直接メッセージがいくので、すぐに見てもらえる確率が高いです。また、再度の電話は30分後、3時間後、次の日の応募時間付近が繋がりやすく、在職中の人なら「お昼休み」「18時以降」がつながりやすいと言われていますので、何度もチャレンジしてみましょう。

【面接日程は可能な限り最短日程で設定する】

くり返しになりますが、求人をしているのはあなたの事業所だけではありません。必ず、ライバルも人を募集しています。だからこそ、面接日程を組むときには「素早く面接日程をセッティングする」という事が重要です。なぜなら、求職者は「一番最初に内定をもらった会社に入社する」という傾向があるからです。

【面接の案内状を送付する】

面倒なことやりたくないと思うかもしれませんが、求職者の立場に立って考えたら面接に来てもらえる確率が断然あがります。中小企業の採用は困難を極めていますので、「やれることはやる」という姿勢で採用に本気で取り組まないと良い人はとれません。

【面接会場の案内板をだし、面接会場を整え、飲み物をだす】

応募者を歓迎する気持ちで細かい心配りが出来れば、応募者がきてくれる確率がグッと上がります。お客様(応募者)を迎え入れる感覚で、事前に電気やクーラーをつけたり、飲み物を出したりしたら、「この会社いいな!」と感動してくれて、応募者の心を引き寄せられるかもしれません。

電子書籍プレゼント

ここまでお読みいただきありがとうございました!

今まで記載された7つのステップの詳細を記載した電子書籍を無料でプレゼントさせていただきます。採用にお悩みを抱えている事業所様は是非お問合せフォームよりお申し込み下さい。

⑤ 「面接のやり方がわからない」の解決策

【面接は異常な空間・応募者にとってはアウェー空間】

面接官もマナーをわきまえた服装で、しっかりと自己開示してみましょう。応募者の緊張をやわらげ、少しでも普通の状態で面接をしてもらおうという努力が大切です。そうすることで、応募者の素がわかり、事業所側と求職者とのギャップをうめられ、ミスマッチによる早期離職を防げるようになります。

【圧迫面接はNG・ファン化面接を心掛ける】

今の時代、拡散性が強いTwitter等のSNSに書き込まれる可能性もあり、面接の口コミは一気に広まります。圧迫面接をして悪評がつくと、その後の求職者の募集に差し支えるので気を付けましょう。落ちようが受かろうが、面接をした人は事業所のファンになって帰ってもらうというスタンスが大切です。

【面接には型がある。しっかりと面接官も準備をするべき】

「面接の練習なんてやったことないよ」といった方は結構多いです。面接の練習をすることなく、進行方法も決めずに、なんとなーく面接をやっていたのでは、良い人に来てもらう事は当然できません。アイスブレイクから始まり、面接の流れ、面接官の自己紹介と自社に合った面接の型を作ってみましょう。

【面接1回で内定をだすのはNG】

もし1回だけの面接で選考する場合でも、必ず別日に条件面談(面談と違い選考が目的ではない、給料や待遇などの条件を相談する場)を行ったほうが良いです。

条件面の擦り合わせが終わった段階で内定を伝えるようにしましょう。

⑥「内定を辞退される」の解決策

【結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない】

選考結果はライバルがいる以上、早く電話で伝えますが「合格しました」と言い、「内定」の言葉は避けましょう。なぜなら、内定を一度だすと取消が法的に難しいため、労働条件や入社日などの条件の踏まえ、文書で通知する方がいいでしょう。

【条件面談を行う】

経験年数を踏まえた具体的な給与や有給休暇の日数などを伝える面談であり、選考には影響しない面談となります。また、入社後の仕事内容や中長期的なキャリアプランを示して、具体的な働く姿がイメージしてもらい、辞退される確率を下げていきましょう。

【「いつまでも待ちます」はNG!】

内定は法的拘束力を生むため、一度だしてしまうと、そう簡単に取り下げることができません。ですので、入社日が決まらないようなケースでは、「入社予定日を決めた時点で内定となる」といった書面を発行する、もしくは、「入社予定日の条件付き」内定通知書を発行するといった形で対応するのが良いでしょう。

【在職者に内定をだすときは前職の退職をフォローする】

人手不足時代に優秀な社員であればあるほど、退職を申し出ると前職で必ず引き留めに合います。「退職の方法」を教えてあげたり、「退職で困ったら相談してください」と声をかけたりするなどして、しっかりと退職フォローをしてあげましょう。

⑦ 「すぐ辞めてしまう」の解決策

新入社員をフォローすべきタイミングが4つあります。①入社初日、②最初の休日、③入社1カ月後、④入社3カ月後となります。

【入社初日にすべきフォロー】

新入社員としては、先輩スタッフへ挨拶することがまずは第一歩となりますが、「先輩スタッフや管理者が新人につきそう」といった対応を取り、新入社員が先輩に挨拶しやすい雰囲気をバックアップしましょう。また、勤めている人しかわからない会社独自のルールがあるはずなので、マニュアル化し、新入社員に渡しておくといった対応を取るのがおすすめです。

【最初の休日前のフォロー】

配属先の上長が新入社員と時間は10分程度で構いませんので、ミーティングする機会を設けましょう。内容としては、「新しい職場大丈夫?何か大変な事ない?」といった「あなたのことを気にかけてますよ」というメッセージが伝わるミーティングにしましょう。

【入社1か月目のフォロー】【入社3か月目のフォロー】

だんだんと身の回りの困りごとが少なくなり、職場のルールや文化にもなじんできて、少し余裕がでてくるものです。1か月目、3か月目と同じフォローでいいですが、このタイミングで改めて、「面接時にどういった期待を伝え、本人もどういった気持ちや期待をもって入社してきたのか」を思い出してもらいましょう。その上で、「3年後どうなりたいか?」といった中長期の目標を改めて確認し、「じゃあ1年後はどうなりたいか?」「半年後、はどうか?」「3カ月後はどうか?」「2か月目の来月はどうするか?」といった落とし込みをしましょう。

【「ほめて伸ばす」が基本】

新人教育は「ほめる」を中心に置くのが定着への近道です。仕事である以上「叱る」のもやむを得ないですが、叱るだけでなく、「できたこと」にもフォーカスし、しっかりとほめてあげましょう。そうして、スモールステップで、新人を成長へと導いていきましょう。

最後に電子書籍プレゼント

最後までお読みいただきありがとうございました!

今まで記載された7つのステップの詳細を記載した電子書籍を無料でプレゼントさせていただきます。採用にお悩みを抱えている事業所様は是非お問合せフォームよりお申し込み下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

資格、経歴

- 2009年 浜松市内社労士事務所勤務

- 2011年 社会保険労務士資格取得

- 2017年 中小企業診断士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。